秦岭和合南北、泽被天下,是我国的“中央水塔”,是中华民族的祖脉和中华文化的重要象征。保护好秦岭生态环境,对确保中华民族长盛不衰、实现“两个一百年”奋斗目标、实现可持续发展具有十分重大而深远的意义。

陕西省1965年建立太白山自然保护区,1982年建立楼观台国家森林公园,1998年全面禁止天然林商业性采伐;2007年陕西省人民政府发布《陕西秦岭生态环境保护纲要》,陕西省人大常委会通过《陕西省秦岭生态环境保护条例》并先后于2017年、2019年两次修订。

多年来,陕西省持续在秦岭地区实施飞播造林、森林抚育、退耕还林还草、天然林保护、防护林体系建设等生态工程。如今的秦岭绿意葱茏、生机盎然,成为全国生态系统最完整、生态功能最全面、生态服务最优质的绿色碳库、绿色水库、绿色储能库和生物基因库。

2021年10月,国家公园管理局复函同意开展秦岭国家公园创建工作,开启了陕西保护秦岭的新征程。创建秦岭国家公园,陕西以最严格的保护措施,守护最美、最精华的生态资源和人文资源。落实好秦岭生态卫士职责,是陕西心怀“国之大者”、担当“责之重任”的重要举措,更是让秦岭这座“绿色宝库”永世长存、世代共享的关键措施。

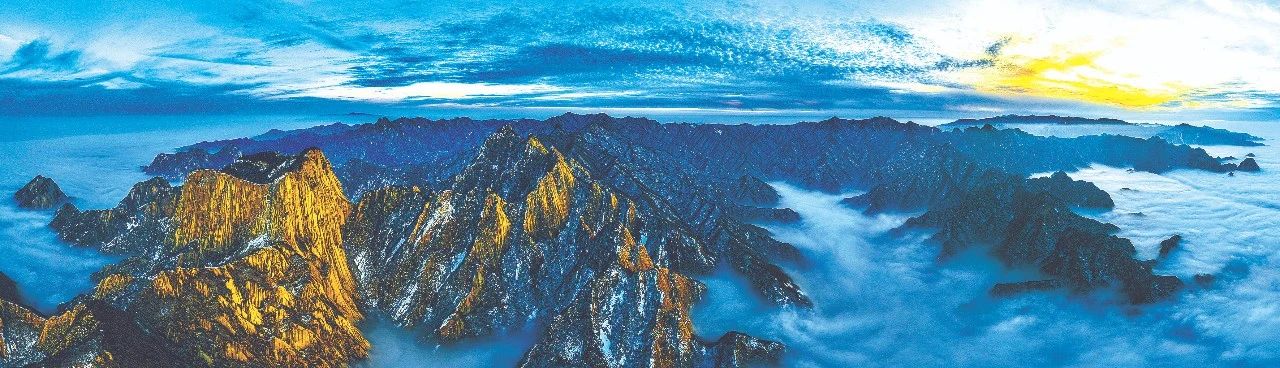

大美秦岭

01 中华祖脉 文化象征

6亿年前,秦岭还深藏于海底。随着数亿年的地质构造运动和一系列的造山运动,秦岭逐渐隆起。大约1亿多年前,形成了以秦岭为“芯”的中国大陆地理版图。

1953年,在秦岭、渭河之间,发现距今6000多年的半坡遗址。1958年,在秦岭北麓,羲皇故里的天水和炎帝故里的宝鸡,分别发现大地湾遗址和北首岭遗址。1959年,在陕西汉中南郑区发现距今约120万年的龙岗寺旧石器遗址。1964年,发现距今115万年到110万年的蓝田古人类化石……这一个个新旧石器时代的遗迹,皆是秦岭地区“生命隆起”的记忆。

“生命隆起”于此,文明亦在此兴盛。中华之华,源于华山,亦源于华胥。在中华民族传说中,华胥氏被尊奉为中华民族的“始祖母”,她是伏羲、女娲的母亲,也是炎帝、黄帝的直系远祖,她的足迹遍布以华山为中心的黄河流域。仓颉“始作书契,以代结绳”的传说也在此流传,立于陕西省白水县、距今1800多年的仓颉庙,就是为了纪念这位“汉字始祖”而建。以秦岭地区为“宗”的周代,更是深刻影响着中华文化的形成与发展。中华“礼仪之邦”的美誉始于“周礼”,儒家经典《论语》也源自于此。1963年,出土于陕西省宝鸡市的西周早期青铜酒器何尊,其中“宅兹中国”为“中国”一词最早的文字记载。

秦岭黄柏塬生态风景

时代变迁、盛衰相伴。第一个大一统王朝秦朝建立,定都秦岭山傍,一个全新国家体制“郡县制”也于此创立。秦朝书同文、车同轨,统一度量衡和货币等措施,对后世中国影响深远,为华夏文明的传承延续、繁荣昌盛奠定了坚实基础。十多年后秦覆汉兴,坐落于秦岭与渭河之间的长安城,成为当时全国乃至世界的政治、经济和文化中心。古丝绸之路从秦岭脚下出发。今日汉人、汉语之“汉”源于汉朝,而汉朝之“汉”,源于汉中,亦源于秦岭发源之水——汉水。此后,依然是以长安为中心的隋唐两朝,更是开创了中华古代历史上政治、文化、经济、军事等繁荣鼎盛的辉煌。

沧海桑田、云卷云舒。秦岭原创华夏,见证了周秦汉隋唐的兴衰更替,同时也印刻、承载着众多中华文化瑰宝和文人墨客的心绪寄托。2500多年前,道家思想奠基人李耳,立于秦岭脚下,仰望高山、感悟天地,洋洋洒洒写下了数千字的道家经典《道德经》。“人法地、地法天、天法道、道法自然”,发源了早期的“天人合一”“和谐共生”思想。历代文人墨客,向往秦岭秘境,走读秦岭美景,留下“云横秦岭家何在,雪拥蓝关马不前”等无数千古绝唱的诗词歌赋,让秦岭成为了一部千古传颂的人文经典。

02 和合南北 博通东西

秦岭,不止是一座山。秦岭西接青藏高原,东连华北平原,双手挽着南方、北方,横跨中国三大地理阶梯,纵跃亚热带、暖温带、温带、寒温带、亚寒带5个气候带。秦岭是山连山、岭连岭,博通东西、和合南北的地理枢纽。因秦岭之博大,才有南方、北方气候之差异。也因秦岭之博大,才形成南方、北方文化、物种等和合共生之景。

陈仓道、褒斜道、子午道、傥骆道、荔枝道、蓝关道等一个个贯通秦岭、连接南北的栈道,既烙印着华夏民族探索开拓、奋斗进取的足迹,也是南北风云际会之途。古往今来,无数南北商旅、书生墨客在这里落脚,谈论生意经,诉说寒窗苦读心得,点评诗词歌赋新作,交流故乡人文风俗。他们穿过秦岭,在不同的地域诉说自己的所学所悟、所见所感。

秦岭阻挡着南方的水汽北上,也阻隔着北方的寒流南下,调控着南北方降水,被誉为我国的“中央空调”。秦岭是北方植物区系和南方植物区系交会的地带,南北坡分别以温带落叶阔叶林带、亚热带常绿阔叶林带为基,植被垂直带谱完整复杂,呈现明显的垂直分布规律,自下而上形成了农耕植被带、落叶栎林带、桦木林带、针叶林带、灌丛和草甸带。同时还具有明显的温带区系性质,间断分布类型丰富,是中国乃至世界范围内同纬度地区北亚热带和暖温带过渡森林生态系统的典型代表。据统计,秦岭约有种子植物164科1052属3839种,约占全国种子植物种类的1/7,其中囊括红豆杉、独叶草、华山新麦草、南方山荷叶、桃儿七、马蹄香等大量国家重点保护植物。秦岭还是动物古北界和东洋界的结合部,交会了东北、华北、蒙新、青藏、西南、华中和华南等动物区系成分,是我国北方地区生物多样性最丰富的地区。据统计,陕西省秦岭地区有各类脊椎动物800余种,其中囊括了大熊猫、朱鹮、金丝猴、羚牛、金雕、豹、林麝等众多国家重点保护动物。丰富的生物多样性,让秦岭成为我国17个“具有全球意义的生物多样性保护关键地区”之一和35个“生物多样性保护优先区”之一。

朱鹮 张永平摄

03“中央水塔” 泽被天下

水是生命之源,而山是水之命脉。秦岭水资源年储量达220多亿立方米,约占黄河水量的1/3,堪称一座巨大的“水库”。黄河和长江是中华民族的母亲河,而秦岭是黄河与长江的分水岭。秦岭与黄河、长江组成的“一山两河”地带,是地球创造的一个“地理奇迹”。秦岭之水,既有黄河水,又有长江水,黄河与长江和合共享了秦岭。

秦岭是我国南水北调中线工程最主要的水源涵养地、水源保护地、水源水质影响控制地。秦岭南麓的“两江”——嘉陵江、汉江是长江的第一和第二大支流,北麓的“四河”——渭河、洛河、洮河、大夏河是黄河的重要支流。秦岭这“两江”“四河”注入长江、黄河,进而丰沛着三峡、丹江口、三门峡和刘家峡这“四库”。其中的丹江口水库,更是被誉为“亚洲天池”,冠以中国第一人工淡水湖、南水北调中线工程水源地、中国重要湿地保护区等称号。2014年12月,南水北调中线工程落成通水,秦岭之水从丹江口水库直通北京颐和园团城湖。在这1200余公里的水路上,滋润着京津冀和华北大平原,养育着南阳、平顶山、郑州、北京、天津等20多个城市上亿人口,仅北京城直接受益人口就超千万,为我国经济社会可持续发展提供了坚实保障。此外,秦岭之中的石头河水库、褒河水库、黑河水库、“关中七十二条峪”等,还是关中平原和陕南地区的重要水源,是西安、汉中、杨凌等城市可持续发展的根基。

04 国家公园 世代共享

从20世纪90年代开始,陕西各界就聚焦秦岭保护,提出加强秦岭整体保护、建设秦岭国家公园的建议提案。2006年,陕西省林业局提出筹建“秦岭中央国家公园”。2019年,在国家公园管理局的组织下,首支秦岭国家公园国家考察队进入太白山实地考察,并形成调研报告。2020年,建设秦岭国家公园纳入《陕西省国民经济和社会发展“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要》,写入陕西省第十四届党代会报告……创建秦岭国家公园,是长期以来陕西人的梦想。

2021年10月,国家公园管理局复函同意开展秦岭国家公园创建工作。全省上下高度重视、同心聚力推动各项创建工作。2021年11月,陕西省成立了由省长任组长、分管副省长任副组长、所涉6市人民政府和22个省级相关部门主要负责同志为成员的建设秦岭国家公园工作领导小组,高位推动创建工作。编制完成了《秦岭国家公园科学考察报告》《设立秦岭国家公园符合性认定报告》《设立秦岭国家公园社会影响评价报告》《秦岭国家公园范围和分区论证报告》和《秦岭国家公园设立方案》。深度对接《陕西省秦岭生态环境保护条例》和生态保护红线划定、自然保护地优化整合成果,科学划定了秦岭国家公园范围分区。同时,编制出台《陕西省国家公园原生态产品认定办法(试行)》,建立部门联动的秦岭生态保护综合执法机制,持续完善秦岭国家公园保护制度体系,确保候选区生态环境和野生动植物资源安全。

羚牛 关克摄

秦岭国家公园候选区总面积1.26万平方公里,沿陕西秦岭山系主梁,东至渭南老爷岭、西至陕甘省界马家沟、南至勉县大沟顶、北至华州李家堡。涉及陕西省西安、宝鸡、渭南、汉中、安康、商洛6市20个县(区)102个乡(镇)。创建中的秦岭国家公园以森林生态系统为主,森林覆盖率94%,区域内记录有野生脊椎动物790余种,国家重点保护野生动物106种;高等植物3100余种,国家重点保护野生植物42种。

近几年,秦岭国家公园候选区保护地管理机构建立稳定巡护队伍,制定巡护督查制度,开展常态化巡护监管,严防森林火灾、生物灾害、野生动物疫源疫病。积极开展野生动植物救助保护工作,大熊猫、朱鹮等人工繁育种群稳定增加,红豆杉等物种迁地保护成效显著。生态系统质量持续改善,珍稀濒危物种种群持续恢复性增长。监测显示,秦岭大熊猫的野外栖息地不断扩大,面积540多万亩,野外遇见率、数量增幅和种群密度均居全国之首。朱鹮数量由孤羽7只,到如今万鹮翱翔,逐步向东亚历史分布地恢复。秦岭石蝴蝶累计野外回归人工培植植株1.4万余株,破除濒临灭绝的窘境。陕西羽叶报春共野化回归1500余株,并播种数万粒种子,有效壮大了野外种群。

大熊猫 关克摄

此外,陕西还积极探索建立社区共建共管机制,组建管理机构、地方政府、社区群众、科研机构等多方参与的共管理事会,初步探索建立多方协调管理机制,引导社会力量参与国家公园建设管理。与中华环境保护基金会签订战略合作协议,引导社会力量参与实施“青山公益自然守护行动”——秦岭国家公园社区生态友好型可持续发展项目,探索总结多方参与促进国家公园生态产业发展模式。研究布局秦岭国家公园入口社区,为生态保护助力社区发展寻找着力点。持续组织开展原生态产品认定相关工作,强化国家公园品牌,引导社区产业发展转型,促进国家公园建设与当地经济社会融合发展。同时,持续开展科普宣教活动,发布地方标准《国家公园标识系统建设规范》,组织开展秦岭国家公园标志设计和宣传语征集工作,连续多年举办秦岭大熊猫、朱鹮等主题文化宣传活动,先后出版《聆听秦岭·明星动植物》《聆听秦岭物种之语》科普有声读物,大熊猫、朱鹮、羚牛、金丝猴组团成为第十四届全运会吉祥物。建立国家公园志愿者服务机制,吸纳志愿者400余人,多次开展“大美秦岭 熊猫陕西”进课堂志愿者活动,与环保社会组织合作开展“朝阳村科学志愿者”“大古坪自然观察节”等活动,为秦岭国家公园创建营造了良好社会氛围。

金丝猴

祖脉秦岭、绿色国芯。当好生态卫士,保护好秦岭生态环境,让秦岭美景永驻、青山常在、绿水长流,是一代又一代中华儿女的共同责任与共同使命。陕西将始终心怀“国之大者”、牢记殷殷嘱托,全面加强秦岭生态保护修复,筑牢秦岭生态安全屏障,切实守好这一方山水,让祖脉秦岭永续焕发生机活力,为子孙后代留下最美、最独特、最宝贵的生态资源。