薄光穿云、万峰乍现,一千三百多年前,王维登上终南山巅,吟出“太乙近天都,连山接海隅”的千古绝唱。

而今,终南山下,霞光入林,王维诗歌艺术馆的楼顶,馆长王渊平手指山的方向说,“终南山记录着诗人的足迹,诗人也重塑着山的意义。”

都说诗歌是“中国人骨子里的浪漫”。西安人的浪漫,离不开秦岭终南山。

终南山,是秦岭山脉的核心组成,是“寿比南山”“终南捷径”等典故的诞生地。它的故事,总带着那么点不凡的味道。

一层白的云,一层墨的山,一层绿的林……这些日子,多少西安人推窗见终南,心猿归秦岭。

山风骤起,吹散了云雾,吹不散缭绕在千年文人墨客心头的诗韵。数不尽的风流人物,道不尽的诗词歌赋,终南山的诗卷从未封笔。

南山意无限

开元年间的一个冬日,长安科举考场。青年诗人祖咏提笔写下《终南望余雪》:“终南阴岭秀,积雪浮云端。林表明霁色,城中增暮寒。”写完这四句便搁笔交卷。

考官诧异:按规定应试诗需作六韵十二句。

祖咏从容回答:“意尽。”

宁可冒落第风险也不画蛇添足。这首打破常规的二十字短诗却因此流传千古。终南山的雪光映着士子的傲骨,也照见唐代千余首南山诗的精神源头。

终南山似乎总在等这样的时刻。那些在尘世里折戟沉沙的灵魂,总在秦岭深处找到安放诗心的角落。

悠悠南山承载帝王胸怀。

当长安城的轮廓还在晨雾里沉睡,翠微宫的窗扉被轻轻推开,李世民的身影出现在悬于山腰的楼阁。

远处长安城的喧嚣被群山滤得模糊,山风掠过松针的沙沙声仿佛轻抚心间。那一刻,一种难得的澄澈与宁静,如同山间清泉,缓缓流过帝王的心田。

“出红扶岭日,入翠贮岩烟”。千年弹指过,今日翠微宫的遗址已湮没在荒草斜阳之中,但当后人于某个同样清冽的清晨,眺望终南山上的晨光雾霭,正和帝王望着同一轮红日如何被连绵山岭稳稳托起,又如何将山间缭绕的绿意染成流动的烟霞。

无数文人骚客意归南山。

山影流转,时光悠悠。数十年后,王维循着山径而来,将灵魂彻底安放于此。他缓步走进辋川别业,推开简陋的门扉,雨后初晴的空山气息便扑面而来。画画、弹琴、参禅,他徘徊于竹里馆、鹿柴之间,松针在宣纸上投下细碎的影,溪流声则悄然浸润着墨痕。终南山的寂静与空灵,让他笔下的山水不再是单纯的风景,而成为澄澈灵魂的隐喻。

李白第一次遥望终南山时,腰间还别着玄宗赐的金鱼袋。那是天宝初年,他刚从长安的繁华里抽身。贺知章说他是“天上谪仙人”,可大明宫的玉阶终究容不下纵酒狂歌的诗魂。他题诗道:“出门见南山,引领意无限。秀色难为名,苍翠日在眼。”终南山的青霭,召唤着灵魂深处对自由的共鸣。

名山遇赋客,仿若士遇知己。

从先秦《诗经》里的“南山之寿”,到南朝沈约笔下的“灵山地德”,再到盛唐开元、天宝年间,李白、岑参潇洒挥就的“秀色难为名”“登临近日边”……以诗为笔,以情为墨,千余首南山诗,是无数个古人意念的重叠剪影。

山就是诗,诗也是山。

何以终南山

为什么是终南山?为什么它成为很多诗人及其追随者的精神原乡?

“终南山的妙处,在于它是‘活’的文化场域。”长安作协名誉主席、王维诗歌艺术馆馆长王渊平用了近十年时间研究考据长安终南山诗词文化。

2016年,以王渊平为发起人之一的西北大学“长安唐诗之旅”文产项目正式立项。近十年间,他与课题组沿着终南山脉,沿着大唐诗人们的足迹,重走了一遍属于长安的唐诗之路。

“秦岭终南山,屹立于历史的长河与文化的深渊之间,展现出一种跨越时空的宽广、包容、博爱,普世而深远。唐代大诗人李白、王维、白居易、韦应物、韩愈、岑参、孟郊、贾岛等都写了大量的诗篇,这些诗篇具有山水的清雅和巍峨绵延,更有历史文化、自然人文、生命哲学的本质意义。我把它概括为‘终南文脉’。”王渊平介绍。

在他看来,终南山与长安构成了一种奇妙的共生关系。

在关中平原与汉水谷地之间,海拔3771.2米的太白山主峰,既能让诗人“一览众山小”,又能在山脚找到“坐看云起”的田园。

“终南山是长安的‘精神后花园’。近到随时可往,远到足以隔开尘嚣。这种若即若离,成就了士人‘大隐于朝,小隐于野’的理想尺度。”王渊平说,“文人进京述职、贬官外放,几乎都要经过这里,山成了他们生命历程的见证者。”

太乙峰下的草庐里,李白一边吟着“暮从碧山下,山月随人归”,一边等待长安的诏书,终南的云霞赋予他仙风道骨,山中岁月成为通往翰林的跳板。当韩愈被贬出长安,身处蓝关古道长叹“云横秦岭家何在?雪拥蓝关马不前”,这座山已然成为士人心中进退皆可依的精神坐标。

终南山用隔山远望的距离和闲适宁静的岁月时光,成全了士子们心中深藏的纠结与不甘。

在王渊平眼中,终南山已经不仅是地理意义上的一座山,象征着那个时代的“诗与远方”,成为山水与文化相生相融的诗意符号。诗人们将自己的理想和风骨熔铸在山水之中,建构出一座旖旎浪漫的“诗山”,慰藉着今人的心灵。

诗韵满长安

终南山下,有一个两千多户六千多人的古村落——曹村。

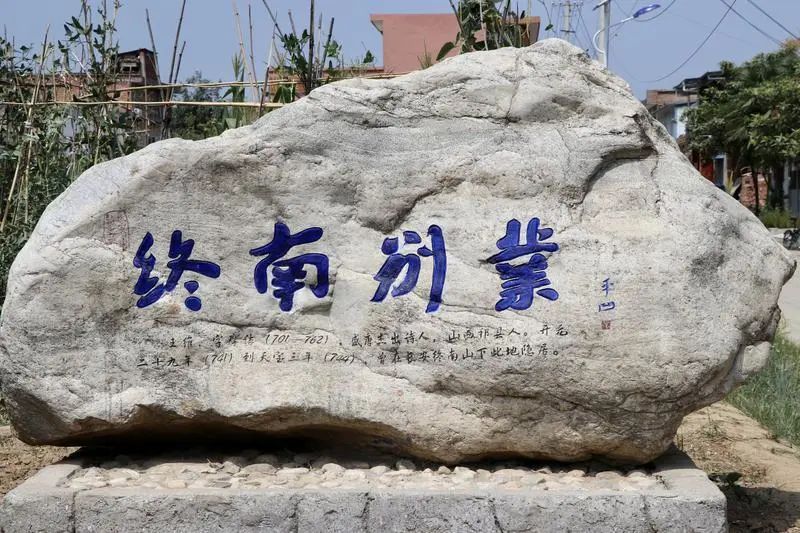

据宋长安志中记载:因中唐京兆尹黎干开南山谷口修漕渠,为京城漕运薪炭而得名曹村。这里曾是子午古道驿站,亦是王维隐居多年之地。

王维诗歌艺术馆便坐落于此,自2021年建成免费开放,珍藏明清以来数百种木刻线装诗文集,陈列现代研究资料、书画拓片,成为诗友雅集、学生研学、旅游爱好者的胜地。

“我们一直在做‘诗歌考古’,一切的努力只为唤醒历史记忆,在终南山下这片长安的土地上守护唐诗、唤醒唐诗。”王渊平指着一幅自己绘制的“古长安少陵樊川终南山唐诗之旅”地图说道。

这幅地图设想是他潜心研究、悉心绘制出供今人在终南下探寻唐诗之旅的成果。线路全长超50公里,串联起十余处文化地标:从长安韦曲出发,途经杜公祠、杜甫雕像广场、杜甫文化艺术馆;穿过桃溪堡崔护桃溪园遗址,抵达李商隐樊南故里文化艺术馆;再分两条支线,分别通往司马村杜牧纪念馆、柳宗元墓地,以及太乙长安道唐诗碑石走廊。沿途还设有白居易乐天国际文化艺术馆、唐村、贾岛推敲园等节点。

目前,他与课题组在长安区已发现86处唐代诗人遗址(包括唐代诗人出生地、葬埋地、重要诗篇发生地、别业原址等),整理1408首长安唐诗并结集出版。

曹村也在他和乡贤的努力下,化身“唐诗艺术村”。

7月下旬,记者走进曹村。这里随处可见以唐诗命名的宅院门头、雅致清丽的乡间民宿、绘制着唐诗壁画的村墙……诗不仅刻在砖瓦上,随着放学的孩子们一路走,一路看,一路吟诵……盛唐诗意更是化作童声阵阵,散落在街巷。

“村里墙上画的每首诗我都会背啦!”上小学五年级的孩子自豪地对记者说。他们蹦跳着,眼睛亮起来,仿佛诗句在风中抽新芽。

这样的场景越来越多。

杜甫、王维、白居易、杜牧、李商隐、王昌龄等8座唐诗文化艺术馆陆续建成,岑参、刘禹锡、韩愈、柳宗元、韦应物、韦庄等诗人故里及诗歌艺术场馆在紧锣密鼓地筹建中,推敲园、少陵园、韦氏故里、人面桃花园、太乙长安道、杜牧杜氏祖茔、辋川故道、渼陂湖等唐诗主题公园或已落成,或正在串联联动开发。一幅规模宏大、内涵丰富的长安终南山唐诗文化版图徐徐展开……

街头巷尾、青山绿水间,唐诗带来文化新气象,焕发出蓬勃的文化生命力。晨光微露的校园里,孩子们琅琅的唐诗吟诵声抑扬顿挫;假日的研学基地中,少年们或泼墨挥毫描摹诗境,或醉心指尖流转的艺术创作,细细触摸着盛唐温度,品味流转千载的诗意芬芳。

采访刚结束,王渊平就打算骑上他的小电动车沿山考据。这些年,他就是骑着这辆车四处奔波,凭着一腔热爱发掘出众多诗人遗址。

车身上布满岁月的痕迹,银丝也已从鬓角蔓延到头顶。“没有比这更幸福的事了。”他笑着说,“这座山见证过多少诗篇的诞生,还将继续滋养多少心灵的觉醒。我们都是沿着诗行,走向这座山的后来人。”

【记者手记】

山,充盈了想象,承载了情怀。

整理完王渊平先生的采访录音时,窗外的天刚刚放晴,终南山清晰可见。录音最后隐约可听见山风从艺术馆楼顶穿过的声音,混着他语气轻快、滔滔不绝的介绍声,就像一首待写完的诗。

采访中,我不止一次被王馆长对诗、对终南山的热爱而打动。当我随他的手指望向那水墨般的群峰,一种奇异的时空折叠感油然而生——脚下的这片土地,千年前是否也曾托起过那些为诗句而燃烧的生命?

祖咏搁笔时的决绝,李白望山时的怅惘,王维隐居时的澄澈,都藏在山间的云雾里,藏在王渊平们丈量文化的脚步里,藏在孩子们仰头念诗时眼中的光里。

这座山,早已超越了地理存在,成为精神的刻度。它横亘在那里,以亘古的静穆,继续接纳着所有为诗意而奔走的灵魂。

终南山不语,却把千年诗韵酿成了山间的风、田埂的露,滋养着每一个走近它的人。我们,都在成为这场文化传承里新的标点。