10月12日15时45分,“天宫课堂”将再次开启,神舟十四号飞行乘组航天员陈冬、刘洋、蔡旭哲将面向广大青少年进行太空授课。

“天宫课堂”到底是怎么备课的?

什么样的实验项目才能 入选 ?

本次的“天宫课堂”与以往有何 不同 ?

……

为你揭秘

“天宫课堂”第三课怎么备课?

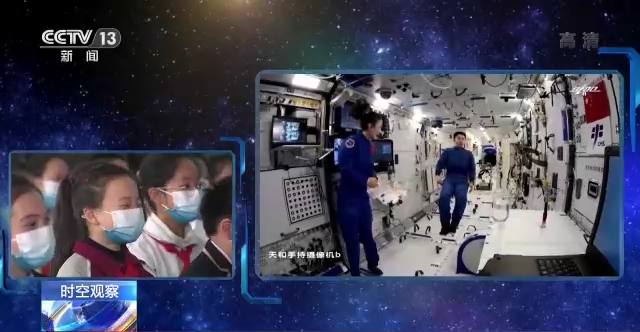

本次太空授课活动将继续采取天地互动方式进行,3名航天员将在轨介绍展示中国空间站问天实验舱工作生活场景。

中国航天员真诚邀请广大青少年在地面同步尝试开展相关实验,从天地差异中感知宇宙的奥秘、体验探索的乐趣。

“天宫课堂”授课专家组成员、北京交通大学副教授陈征:多个领域的专家参与了“天宫课堂”备课,包括航天系统的专家、高校教师与科研人员、中小学老师等。“天宫课堂”开课前,航天员需要反复测试保证实验效果,他们把测试结果反馈给地面的专家组,对内容进行反复确认和沟通。大家看到的授课内容只有几十分钟,但实际上准备过程很长。

什么样的实验项目才能入选"天宫课堂"?

中国航天员科研训练中心航天员训练教员石玉生:我们在选择实验项目的时候,主要有以下几点考虑:第一是天地的现象差异一定要显著,第二是科学原理要清晰,第三是整个的视觉效果要好,要具有传播性,能够起到真正的科普效果。这次授课,相比前几次授课有了进一步的创新,首先就是航天员老师将在全新的问天实验舱段授课,演示天地迥异的实验现象,进一步激发同学们对于日常现象的思考;同时还将首次展示空间站植物研究项目的科学实验操作,进一步展现我们国家的空间站作为国家太空实验室的强大科研能力。

本次“天宫课堂”与以往大有不同

本次中国空间站“天宫课堂”与以往大有不同,不光是“主讲老师”由神十四航天员乘组首次担任,授课环境也有了很大的变化,究竟有哪些不同呢?

“天宫课堂”的“讲堂”在以往天和核心舱的基础上,新增了问天实验舱,这样“太空教师”的活动范围更大了,相应在直播当中用到的摄像机机位和保障设备变得更多,地面调度的操作也更加复杂。

北京航天飞行控制中心通信调度原旭东:我们采用了问天舱和天和舱两舱切换跟踪的模式,每个舱都可以下传同样的摄像机(图像),包括话音。通过两舱的话音级联、图像下传,确保整个(太空授课)图像话音流畅。两舱接力过程中,为了保障授课效果,我们也是精心设计,再结合授课脚本进行图像话音切换。

“天宫课堂”的直播信号主要通过“天链”中继卫星回传到地面。在这次的太空授课中,飞控团队也首次采用了双中继卫星分别跟踪的方式,确保图像话音稳定回传。

北京航天飞行控制中心通信调度原旭东:一颗天链中继卫星跟踪问天实验舱,另外一颗中继卫星跟踪天和核心舱,两个跟踪弧段是有交叠的,首先问天实验舱进行图像话音的下传,然后在中间两个星的搭接弧段,我们择机进行图像话音的切换。

先来一起复习

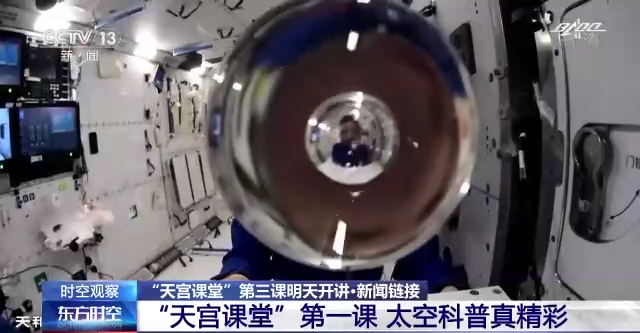

“天宫课堂”第一课

太空科普真精彩

去年12月9日,“天宫课堂”第一课开讲,当时在轨飞行的神舟十三号乘组的翟志刚、王亚平、叶光富给广大青少年带来一场精彩的太空科普,太空转身、水膜张力、泡腾片实验等演示让同学们大开眼界。

授课中,航天员介绍展示了空间站工作生活场景,演示了微重力环境下细胞学实验、人体运动、液体表面张力等神奇现象,并讲解了实验背后的科学原理。

在不借助外力的情况下,采用“游泳”的姿势或使用吹气的方法,都无法实现转身自由。而当举起手臂画圈时,便可以缓慢朝某一方向转身。

在浮力消失实验中,航天员王亚平将乒乓球放入水中,用吸管将它推动到水面以下,乒乓球没有像在地球上一样快速浮上水面。

在水膜张力实验中,王亚平制作了一个水膜,当王亚平把美丽的纸花放在水膜上时,花朵在太空中绽放开来。

在水球光学实验中,王亚平向水球中注入气泡,水球中形成了一正一反两个人像。

在泡腾片实验中,王亚平向注入蓝色颜料的水球中放入泡腾片,泡腾片入水后产生大量气泡。

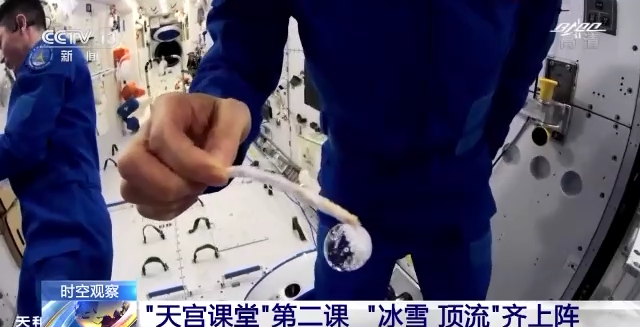

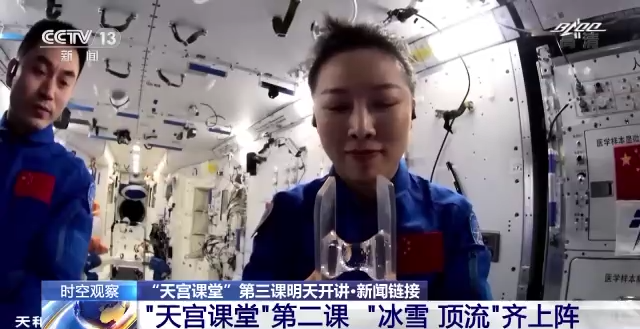

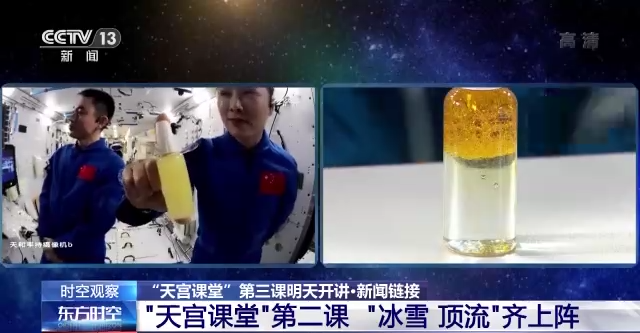

“天宫课堂”第二课

“冰雪 顶流”齐上阵

今年3月23日,神舟十三号航天员又给我们带来了“天宫课堂”第二课,太空“冰雪”实验、太空抛物实验等又一波展示让同学们记忆深刻。

在约45分钟的授课中,航天员演示了微重力环境下太空“冰雪”实验、液桥演示实验、水油分离实验、太空抛物实验,讲解了实验现象背后的科学原理,还展示了部分空间科学设施。

在太空“冰雪”实验中,过饱和乙酸钠溶液球是飘浮在空中的,是在悬浮条件下完成的结晶变化,产生的外形和结晶的结构不受重力影响。

在液桥演示实验中,向同学们演示失重环境下水的表面张力作用。

在地面上,水和油装在一个容器里,会自然分层,在空间站又会怎样呢?可以看到,水和油并没有自然分层,不过,航天员叶光富快速旋转小瓶,水和油在离心作用下实现了分层。

在太空抛物实验中,王亚平和叶光富相对抛出冰墩墩,冰墩墩并没有像在地面那样很快落地,而是沿原有方向做着近似匀速直线运动。在空间站微重力的环境下,物体运动几乎不受重力的影响。

定好闹钟

“天宫课堂”第三课

10月12日15时45分

开讲啦!